![]()

Cultura Arte Romanticismo e Realismo

CULTURA ARTE ROMANTICISMO E REALISMO

INTRODUZIONE

Fin dai primi anni dell'800 il movimento romantico muove energicamente battaglia contro classicismo ed accademismo in nome della libertà dell'ispirazione, del realismo, della storia e soprattutto del sentimento. Il movimento romantico è assai vario e complesso: interessa la cultura, l'arte, la politica e si svolge con caratteri diversi nei vari paesi d'Europa. In generale si possono radunare sotto la definizione di movimento romantico tutte quelle manifestazioni di ribellione al formalismo accademico neoclassico, basato su regole considerate dalle scuole pittoriche obbligatorie ed indiscutibili. Talvolta la ribellione è puramente esteriore e si limita a cambiare i soggetti dei quadri, sostituendo ai motivi classici, ispirati all'antichità e alla mitologia greco-romana, tutto un nuovo patrimonio tematico ispirato all'arte cristiana del Medioevo. Talvolta, invece, ed è il caso degli esponenti di spicco di questa corrente, l'ispirazione trae alimento dalla storia contemporanea, ricca di fermenti sociali e quindi di più alti significati morali resi, d'impatto, con la pura espressione del sentimento. Il Romanticismo, con la sua concezione della figura dell'artista come intellettuale borghese impegnato particolarmente sui temi della libertà, presuppone una continuità tra arte e vita: infatti molti romantici parteciparono ai vari moti d'indipendenza nazionali sviluppatisi in tutta Europa nel corso del XIX sec. Il concetto di libertà viene quindi identificato dalla cultura romantica con il concetto di indipendenza nazionale e con il progetto politico di creazione dello Stato moderno. Il Romanticismo ebbe origine in Inghilterra e in Germania, sviluppandosi poi in tutta Europa: in Italia il movimento rimase ad un livello minore e, tutto sommato, provinciale, sia perché non si hanno in quel periodo, nella nostra nazione, grandi talenti pittorici (non si può infatti considerare tale neanche F. Hayez, il più noto ed importante artista della scuola romantica italiana) sia perché l'Italia partecipò in tono minore a quell'imponente moto di trasformazione culturale, sociale e politica, avviato dalla rivoluzione industriale nel resto d'Europa. Infatti, il parziale fallimento risorgimentale e l'arretratezza sociale ed economica non favorirono certo l'evoluzione della nostra società, che rimase chiusa in se stessa continuando a preferire un'espressione artistica provinciale, formale e conformista. Alcuni gruppi di pittori - ad esempio i macchiaioli toscani e la corrente della scapigliatura lombarda - cercarono d'uscire da questo circolo vizioso: ma i loro tentativi, pur apprezzabili, sono falliti, perché, in ultima analisi, non servirono a rinnovare nel profondo la tradizione pittorica italiana, in quanto rappresentarono una parentesi effimera. Ne è prova il fatto che nessun artista romantico italiano riuscì a superare il ristretto ambito nazionale, e che le loro opere non circolarono in Europa né furono seriamente valutate dai critici d'arte fino al secondo dopoguerra, quando venne loro assegnato un importante e meritato posto nella storia dell'arte europea. In architettura, a partire dal Gothic Revival, manifestatosi in Inghilterra fin dalla metà del XVIII sec. (ne è uno splendido esempio la residenza di Strawberry Hill, realizzata per Horace Walpole a Twickenham) e diffusosi poi in tutto il nord Europa, il Romanticismo privilegiò lo slancio verticale tipico appunto del gotico medioevale, individuando nelle sue tipiche strutture dinamiche (archi acuti) la falsariga stilistica per l'impiego di quei materiali (ferro, ghisa, vetro) che l'industria incominciava a produrre in grande quantità. Ne sono esempi il Ponte presso Coalbrookdale in Inghilterra (1777-1779), il Pont des Arts a Parigi (1801-1803), la Biblioteca Sainte-Geneviève di Henri Labrouste sempre a Parigi e l'imponente Palazzo di cristallo ideato da Joseph Paxton per l'Esposizione Universale (Londra 1851). Un altro stupendo esempio di neo-gotico è il famoso Palazzo della Camera dei Comuni con la sua svettante Torre dell'Orologio, realizzato a Londra sotto la direzione di Charles Barry ed Augustus Pugin dal 1840 al 1868. In Italia vi sono alcuni esempi di architettura romantica di tono decisamente minore. Minore è infatti in queste realizzazioni l'audacia costruttiva e stilistica, così come l'uso spregiudicato di nuovi materiali. Ricordiamo Camillo Boito, con il Palazzo delle Debite di Padova e la Casa di Riposo per musicisti a Milano, e Giuseppe Japelli il cui capolavoro è sicuramente da considerarsi il Caffè Pedrocchi di Padova.![]()

![]()

FRANCESCO GOYA

Francisco Goya è considerato il maggior artista spagnolo del periodo storico (1750-1850) che stiamo esaminando. La sua grandezza si manifesta in tutta la sua variegata produzione artistica. Nel 1789, quarantenne, Goya ottenne il primo, vero, grande incarico: fu nominato «Pintor de camera del Rey». In questo periodo è particolarmente intensa la sua produzione di ritratti di personaggi dell'alta società madrilena. Ma Goya, a dispetto delle committenze che fu costretto ad accettare, non fu mai un pittore di corte formale, accademico: infatti anche quando, in veste di primo pittore di Corte, rappresentò i Grandi di Spagna (La famiglia di Carlo IV, 1799; Museo del Prado, Madrid) riuscì, con intensa osservazione psicologica e spregiudicata stesura del colore a grandi macchie contrastanti, a rendere interamente l'ottusità e la grettezza della famiglia reale, le sue piccole e meschine vanità, tutto il senso dell'arretratezza che la monarchia spagnola in modo quasi emblematico rappresentava dopo i secoli del suo grande splendore. La Spagna del '700, mirabilmente evocata da Goya, è infatti una nazione in regresso in un'Europa in progresso. Goya è tra quegli intellettuali spagnoli che, prima sensibili alle idee illuministe e poi tentati dal fascino dell'idealismo romantico, vivono sulla loro pelle i laceranti dilemmi della loro cultura. Ne sono esempio le incisioni dei Capricci (1799), in cui Goya visualizza come il venir meno della ragione possa solo generare mostri, superstizione, malvagità ed oppressione. Con l'invasione dell'esercito napoleonico (1808), i sogni progressisti di Goya, a contatto con la violenta e cruda realtà della guerra e di un nuovo dispotismo, crollarono miseramente, ed in questo momento difficile il pittore si schierò con la «nazione» spagnola, anticipando quello che poi diverrà un tema del romanticismo storico. Testimonianza di questa sofferta e travagliata esperienza sono le acqueforti Los desastres de la guerra (1810) e soprattutto Los Fusilamientos (1808) che è un quadro decisamente realista. Infatti, documentando la repressione spietata dei moti antifrancesi, ci presenta dei soldati che, di notte, stanno giustiziando dei patrioti terrorizzati. I giustizieri sono ripresi di spalle, senza volto, come burattini in uniforme, simbolo di una forza cieca e bestiale che può solo produrre violenza e morte. La città (espressione della coscienza dell'uomo moderno) è immersa in un sonno simbolico, che la taglia fuori dalla consapevolezza dei drammi della storia. La storia è per Goya una serie infinita di disastri, violenze, morte. La libertà è solo un'illusione, un miraggio, un sogno dell'infanzia dell'uomo.Francisco Goya (1746-1828): il 3 maggio 1808

EUGENE DELACROIX

Delacroix è il capo riconosciuto della scuola romantica francese. Amico di Géricault (per cui posò, giovanissimo, per la «Zattera della Medusa»), Baudelaire, Chopin, Dumas e Hugo, assiduo frequentatore di salotti parigini, fu un personaggio noto e ammirato dai suoi contemporanei. Nella sua pittura prevale l'interesse per la storia contemporanea (Il massacro di Scio del 1823, La libertà guida il popolo del 1831) e il culto per gli eventi di grande impatto e suggestione emotiva, capaci di riassumere, nell'alta tensione drammatica di una figura eroica o nel gesto assoluto e pieno di pathos, un profondo significato morale e concettuale (La morte di Sardanapalo del 1827). Nella vita e nelle opere di Delacroix occupò un posto considerevole l'esotismo, anch'esso elemento decisamente romantico, che stimola la passione per i grandi viaggi, i paesi lontani e le loro culture (Festa di nozze ebraiche in Marocco del 1839). Delacroix usa il colore in modo brillante, sciolto, e il suo stile è intenso, luminoso, passionale. Certamente nei suoi quadri sono riconoscibili gli echi dei grandi maestri del passato a lui particolarmente cari, ed è il caso soprattutto di Rubens, da cui prende spunto sia per la tecnica pittorica che si può definire a denso impasto, sia per l'intera concezione spaziale che domina le sue opere. D'altro canto non gli sono estranee influenze di pittori a lui contemporanei, ed è il caso dell'amico Géricault, il cui dipinto La zattera della Medusa è chiaramente la fonte d'ispirazione dello schema compositivo de La libertà guida il popolo. Infatti in entrambi i quadri è presente un piano di posa instabile, fatto di corpi aggrovigliati e travi sconnesse, da cui sale e si sviluppa in crescendo la composizione triangolare, che viene comunemente definita dai critici come «piramide ascensionale». Certamente La libertà guida il popolo, pur essendo un quadro stilisticamente non innovativo, è un'opera fondamentale dell'800 francese, perché è il primo quadro politico nella storia della pittura moderna. Esalta infatti l'insurrezione che, nel 1830, scuote il regime assolutistico della restaurata monarchia. Delacroix raffigura borghesi e popolani che, insieme, lottano per la libertà e la Costituzione, obiettivi fondamentali del romanticismo rivoluzionario di cui il pittore era grande sostenitore. Certamente, la sua concezione della pittura, moderna e spregiudicata, si evidenzia appieno nei quadri sul mondo orientale (Donne d'Algeri del 1834), il cui linguaggio pittorico (pennellate vibranti, colori accesi) costituì il punto di partenza della straordinaria ricerca innovativa che, qualche decennio dopo, avrebbero condotto gli Impressionisti.![]()

![]()

THEODORE GERICAULT

Géricault fu, assieme a Delacroix, uno dei personaggi di spicco della pittura romantica francese dell'800. Tema costante di Géricault è l'energia, quella spinta interiore che può a volte portare agli estremi della follia e della morte. I suoi soggetti sono cavalli, in corsa ed in battaglia (l'energia), ritratti di persone alienate che hanno oltrepassato i limiti della ragione (la follia), situazioni in cui la vita è colta in tutta la sua precarietà o addirittura nel frangente drammatico del suo venir meno (la morte). La Zattera della Medusa è unanimemente considerata il suo capolavoro. Il quadro ha dimensioni eccezionali (m 4,91x7,16) e rivela un'attenzione non più rivolta, come nel caso di Delacroix, verso la storia contemporanea, bensì verso la cronaca, entrando così in relazione diretta con la realtà, colta quasi senza mediazioni nei suoi aspetti più brutali e caotici. Il fatto di cronaca, che suscitò all'epoca molto scalpore, riguardava l'odissea di alcuni naufraghi, alcuni dei quali perirono a seguito di indicibili sofferenze, mentre altri riuscirono a salvarsi. Il quadro ha un rigoroso equilibrio compositivo, che traspone nei criteri di disposizione delle figure il ritmo crescente del pathos (dramma). Dalla base oscillante della zattera in balia delle onde, su cui è un groviglio di corpi agonizzanti, si divincolano figure in pose via via più tese ed animate, in un crescendo di elevazione culminante nel vertice del braccio che sventola il cencio in un ultimo disperato miraggio di salvezza.FRANCESCO HAYEZ

Hayez fu il maggior rappresentante della corrente romantica italiana. I suoi quadri, tra cui ricordiamo Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, Vespri Siciliani, Maria Stuarda e La sede dei Crociati furono veri e propri manifesti del Romanticismo storico e delle aspirazioni che animarono il Risorgimento.Francesco Hayez: "I vespri siciliani" (1846)

Hayez trattò questi temi con grande partecipazione emotiva e, pur non essendo un audace innovatore sul piano dello stile, realizzò in alcune opere, ad esempio il celebre Bacio, una notevole fusione tra il gusto corrente e l'espressione individuale del sentimento e delle passioni.

Francesco Hayez: "Il bacio" (Milano, Pinacoteca di Brera)

GUSTAVE COURBET

Courbet fu il maggior esponente del Realismo, una corrente artistica che, a partire dal 1847, cercò di affrontare direttamente la realtà, cogliendone tutti gli aspetti senza alcuna interferenza emozionale o sentimentale. Tra le sue opere ricordiamo: L'Atelier, Courbet ed il cane nero e soprattutto Les demoiselles des bords de la Seine. L'apparizione di questo quadro produsse, nella società parigina del tempo, un'ondata di scandalo per l'ardito schema compositivo (orizzonte decisamente alto, mancanza di un centro ordinatore della composizione, pittura larga, di denso impasto, ottenuta con la spatola). La resa dei paesaggi è in Courbet legata alla sfera della percezione (Il ruscello coperto) ed anticipa la grande rivoluzione che, qualche anno dopo, compiranno gli Impressionisti.Gustave Courbet: "Lo spaccapietre" (1849)

LA SCUOLA DI BARBIZON

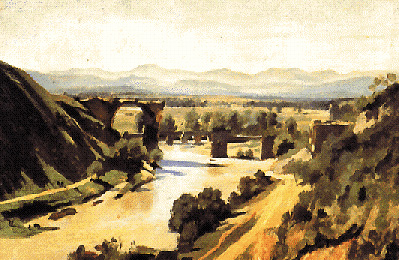

Viene comunemente definito con la dizione «Scuola di Barbizon» o «Scuola di Fontainebleau» un gruppo di pittori che, a partire dal 1830, si stabilì appunto nei pressi della località di Fontainebleau. Facevano parte di questo gruppo Théodore Rousseau, Millet, Dupré, Troyon, Diaz, Decamps ed altri minori. La nuova visione del rapporto uomo-natura, basata sull'immediatezza del contatto emotivo e sulla profonda risonanza sentimentale, non è elemento caratteristico solo degli artisti della Scuola di Barbizon ma anche di Jean Baptiste Corot, ritenuto dalla critica il maggior paesaggista europeo dell'800.Jean Baptiste Corot: "Il ponte romano di Narni"

Ne ricordiamo alcune opere, pervase di una luce chiara che si compone in nitidi piani prospettici e che infonde nel paesaggio una qualità estremamente moderna del sentimento della natura: La città ed il lago di Como; Tivoli ed i giardini della Villa d'Este.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

SCUOLA DI POSILLIPO

Viene definito con il nome di «Scuola di Posillipo» un gruppo di paesaggisti napoletani dell'800 che si mossero nella stessa direzione di ricerca degli artisti della Scuola di Barbizon. Esercitò grande influenza su questa scuola Antonio Pitloo, pittore olandese che si stabilì a Napoli nel 1815. Dipingendo dal vero («en plein air») influenzò particolarmente Giacinto Gigante, di cui ricordiamo lo splendido e luminoso acquarello Pozzuoli (1849).I MACCHIAIOLI

Il gruppo dei Macchiaioli si formò a Firenze tra il 1855 ed il 1867. Ne fecero parte Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Raffaello Sernesi, Vito d'Ancona. I macchiaioli abolirono il chiaroscuro tradizionale, cercando di rendere i contrasti tra luce ed ombra attraverso macchie di colore più o meno luminoso. A questa ricerca tonale si accompagnò, nelle loro opere, un interesse per i problemi sociali dell'Italia risorgimentale. Infatti i protagonisti dei quadri dei macchiaioli appartengono spesso a ceti umili e disagiati (contadini, piccolo-borghesi) la cui difficile condizione economico-sociale era stata raramente affrontata dai pittori italiani.Tra le innumerevoli opere del gruppo ricordiamo di Fattori Mercato in Maremma e La rotonda di Palmieri, di Telemaco Signorini La toilette del mattino (1898).

Movimento ideologico e culturale sorto in Germania negli ultimi anni del XVIII sec. e sviluppatosi, in forme e modi spesso assai diversi, in tutta l'Europa nei primi decenni del secolo seguente. - Lett. - L'aggettivo «romantico», da cui deriva il termine R., aveva in origine significato negativo: nell'Inghilterra della seconda metà del Seicento romantic equivaleva, infatti, a termini quali «falso, fantastico, irrazionale». Già nel Settecento illuministico a tale accezione si affiancò, fino a divenire prevalente, quella positiva di «attraente, sentimentale» che, a partire da J.-J. Rousseau, definiva, nella descrizione di paesaggi spesso cupi e selvaggi, non solo la realtà oggettiva della scena, ma anche l'emozione, lo stato d'animo di chi la contemplava. La gamma dei significati del vocabolo si ampliò, in Germania, nella seconda metà del XVIII sec., dove l'aggettivo romantico assunse un significato del tutto positivo, atto a designare la creazione poetica spontanea e animata dal fascino del lontano; ciò appare evidente dalle affermazioni del poeta tedesco Novalis, secondo cui «in quanto conferisco al volgare un alto significato, al comune un aspetto enigmatico, al noto la dignità dell'ignoto, al finito un'apparenza infinita, io lo rendo romantico» e «tutto in lontananza diventa poesia: monti lontani, uomini lontani, eventi lontani; tutto diventa romantico». In ambito letterario, la teorizzazione del concetto di R. si deve agli scrittori tedeschi F. e A.W. von Schlegel, i quali, per la prima volta, impiegarono il termine romantisch per definire una nuova concezione estetica e letteraria, contrapposta a quella «classica»; tale contrasto si identifica nell'opposizione fra la poesia dell'antichità e quella moderna, sentimentale e ingenua, connessa con l'elemento popolare e con i valori cristiani. Tuttavia, il R. non significò solo rivolta contro i canoni classici dell'arte, bensì anche rivolta contro le convenzioni, in particolare contro tutte le convenzioni razionali: ribellione del sentimento contro la fredda ragione; dell'impulso spontaneo contro la logica utilitaristica; dell'intuizione contro l'analisi; della psiche contro l'intelletto. Considerate la molteplicità delle idee e dei fermenti e la diversità degli autori romantici, è impossibile un'esposizione sistematica del R.: ciò spiega, soprattutto in ambito politico-economico, la diversa valutazione data dagli storici al R., il quale è stato associato, in alcuni casi alla «reazione» politica, in altri casi alla fede cattolica, in altri ancora alle filosofie sociali universalistiche. Tali accostamenti, pur essendo in parte giustificati - alcuni dei maggiori scrittori romantici furono, di fatto, conservatori (W. Scott; W. Wordsworth) e caratterizzati da una profonda fede religiosa (F.-R. de Chateaubriand) - sono tuttavia solo parziali, in quanto il R. non si esaurì in questi orientamenti: si pensi, per esempio, alle istanze democratiche e «rivoluzionarie» espresse dai romantici italiani. Se risulta arduo formulare una definizione univoca del R., in quanto non si trattò di un movimento circoscritto né di una moda letteraria omogenea, bensì di un nuovo «modo di sentire» la realtà e di una nuova concezione della creazione artistica (che ebbero esiti diversi nei vari Paesi europei), è tuttavia possibile individuare alcune fondamentali componenti dello spirito romantico: il privilegio conferito alla sfera emozionale e sentimentale, la rivalutazione della fede e della religione come sapere immediato e spontaneo, l'importanza dell'immaginazione nell'attività poetica, l'esaltazione della soggettività, la concezione dell'arte intesa come sapere superiore alla stessa scienza, il recupero delle tradizioni e del patrimonio culturale nazionale. Secondo R. Wellack, il carattere unitario del R. europeo andrebbe ricercato in alcuni criteri basilari, che ricorrono in tutte le manifestazioni storiche del R. e che consistono nell'identica concezione della poesia e dell'immaginazione poetica, nella stessa visione della natura e del suo rapporto con l'individuo, nel medesimo stile poetico, con un uso del mito, dei simboli e delle immagini radicalmente nuovo rispetto a quello del Settecento neoclassico. Un ulteriore elemento utile alla comprensione del R. è costituito dal suo debito nei confronti della tradizione letteraria e filosofica precedente, in particolare dell'Illuminismo e del fenomeno denominato dai critici, a posteriori, Preromanticismo. Per quanto concerne l'eredità del «secolo dei lumi», va ricordato che alcune fondamentali anticipazioni romantiche erano già presenti in pensatori illuministi quali G.B. Vico (rivalutazione del sentimento e della fantasia), J.-J. Rousseau (esaltazione della natura) e D. Diderot (importanza della storia); quanto al Preromanticismo, tale termine designa un vasto insieme di esperienze letterarie e poetiche, che caratterizzarono il clima culturale europeo nella seconda metà del Settecento, spaziando dalla poesia sepolcrale al romanzo gotico (celebre Il castello di Otranto di H. Walpole), dall'interesse per le leggende e i canti popolari dei popoli nordici (come i Canti di Ossian di J. Macpherson, che inaugurarono una moda detta ossianismo) al ritorno all'epica cavalleresca medioevale: tutti questi temi furono ampliati e sviluppati dai letterati e pensatori romantici. L'influsso più rilevante sul R. fu comunque esercitato dalla corrente letteraria e filosofica detta, dal titolo di un dramma di F.M. Klinger rappresentato nel 1776, Sturm und Drang (Tempesta e impeto), la quale, riassumendo le idee di una generazione di poeti tedeschi (fra i quali anche W.Goethe e F. Schiller), costituì il primo tentativo di superare i limiti che l'Illuminismo aveva riconosciuto alla ragione umana - limitata, finita, ma pur sempre unico strumento di dominio del mondo - attraverso la ricerca di un'intuizione immediata e irrazionale, fondata sul ricorso alla fede e al misticismo. L'elemento ispiratore primario degli Stürmer è la natura, che solo il «genio», vale a dire l'individuo pienamente realizzato, può cogliere, tuttavia non con la ragione, bensì con il sentimento, attraverso una sorta di fusione con essa; l'immersione panica nella natura può avvenire solo attraverso l'arte, specialmente drammatica, che si rivela l'unico mezzo per conciliare la necessità di cambiamento, di superamento del reale con la resistenza offerta dalla stessa realtà esterna. Oltre a ciò, gli studiosi hanno riconosciuto nell'ironia, nell'ottimismo, nel provvidenzialismo - strettamente connesso con il tradizionalismo - e nel nazionalismo le principali caratteristiche comuni alle diverse manifestazioni filosofiche e letterarie del R. L'ironia romantica - elaborata sul piano filosofico - consiste nel riconoscimento, da parte della coscienza infinita, della provvisorietà delle sue manifestazioni finite (la Natura, l'Io) e del conseguente ironico distacco dalle proprie creazioni: in questa prospettiva testo letterario esemplare può essere ritenuto la Lucinda di F. Schlegel, in cui viene ritratto il prototipo dello scrittore romantico, colui che sa elevarsi sopra se stesso, che non si fonde mai con la propria opera e, anche nei momenti di più intenso pathos, ha coscienza dell'irrealtà delle sue creazioni, si sdoppia, si guarda creare e sorride di sé e del lettore. Solo apparentemente pessimistico, lo spirito del R. fu invece improntato all'ottimismo, il quale si configura come la convinzione che la realtà è ciò che deve essere e si realizza come perfezione: pertanto, le creazioni poetiche, prime fra tutte quelle di F. Hölderlin, esaltarono il dolore, la sofferenza e l'infelicità, in quanto manifestazioni della necessità dell'attuazione dell'Infinito nel mondo. Strettamente connesso con tale valutazione fondamentalmente ottimistica è il provvidenzialismo storico: per i romantici, la storia è il processo attraverso il quale il principio infinito realizza se stesso e pertanto non contiene nulla di irrazionale, né di superfluo; su tali basi si fonda il tradizionalismo, vale a dire il recupero e la rivalutazione di tutto il passato, in contrasto con la tendenza illuministica a distinguere fra periodi di barbarie (il Medioevo) ed epoche di civiltà. Di fatto, nella concezione del R. tale distinzione non sussiste, in quanto non esistono epoche di decadenza, poiché tutta la storia è l'inveramento dell'Infinito; al contrario, il Medioevo venne rivalutato dai romantici come momento originario della civiltà moderna: tale atteggiamento diede luogo, soprattutto in Germania, alle prime forme di nazionalismo, in quanto l'idea di Nazione fondata sulla comunità di razza, di lingua, di tradizioni e di religione si sostituì all'idea illuministica di popolo, unito dagli stessi ideali. Inoltre, la concezione della Storia come necessaria realizzazione dello spirito infinito determinò, come conseguenza, la svalutazione del ruolo svolto dagli individui; costoro, in particolare gli «eroi», non sono altro che strumenti consapevoli attraverso i quali si compie l'attuazione dell'Infinito. Sul piano più propriamente poetico-letterario, il R. si presentò in primo luogo come rifiuto del principio dell'imitazione dei classici, a vantaggio della libertà creativa dell'artista e della modernità della creazione poetica. Oggetto delle polemiche dei romantici non furono però i classici dell'antichità - riconosciuti anzi come «romantici» per la loro fantasia mitopoietica innovatrice - bensì i seguaci del classicismo: il ritorno ai poeti antichi non era più possibile, in quanto l'avvento del Cristianesimo, con la tensione verso l'Infinito e il soprannaturale, già dal Medioevo aveva in certo modo superato, consegnandoli alla storia, i valori razionali espressi dal mondo antico. Di conseguenza, l'opera romantica risulta liberata dai vincoli formali della tradizione: nella tragedia, le unità aristoteliche sono definitivamente abbandonate e gli argomenti mitologici sono soppiantati dal dramma di argomento storico; nelle liriche, prevale il gusto per il frammento, per la composizione soggettiva non conchiusa in formule rigide, e per la narrativa in versi, nella forma della ballata; in prosa, importanza capitale assume il romanzo, nelle varie forme di romanzo epistolare, storico, noir. Il R., come rivalutazione del sentimento, della passione, dell'oscurità dionisiaca dell'anima umana, incide anche sulla creazione di un nuovo modello di letterato: il poeta romantico è passionale e impetuoso, malinconico e solitario, per destino e non per compiacimento, ispirato dall'impulso naturale e dalla sua compassione (nel senso originario di «patire insieme») nei confronti dell'umanità. Una simile concezione si riflette sia sul piano della raffigurazione iconografica dell'artista, sia sul piano della creazione di un ideale poetico: al bello ideale dell'estetica neoclassica, il R. contrappone il sublime, il sentimento prepotente che afferra l'individuo di fronte a manifestazioni della natura, che ne fanno risaltare l'onnipotenza. L'aspirazione a congiungersi con l'Infinito (Sehnsucht) induce infatti il poeta romantico a privilegiare le ambientazioni e i temi che esaltano l'inquietudine e la tensione emotiva, quali la notte, i paesaggi cupi e selvaggi, oppure crepuscolari e indeterminati, l'ambito del sogno e della fantasticheria. Il R. è anche filosofia dell'amore, dell'eros, che ricerca l'unità assoluta fra gli amanti, nell'aspirazione all'Infinito; proprio per l'impossibilità di attuare nella realtà tale aspirazione, l'amore romantico trova appagamento solo nella contemplazione della propria insoddisfazione. Quanto ai caratteri peculiari che il R. assunse nelle varie situazioni storiche, va sottolineato che esso ebbe origine in Germania, intorno alla rivista «Das Athenäum» (1798-1800), fondata dai fratelli F. e A.W. Schlegel, la quale ospitò contributi di Fichte, Schelling, Schleiermacher, Novalis e Tieck. Una seconda fase del R. tedesco, contrassegnata da un carattere più germanico e meno europeo, fece capo al cosiddetto gruppo di Heidelberg (1804-8), cui aderirono i fratelli Grimm, L.A. Von Arnim, C. von Brentano. In Francia, per contro, il R. ebbe una fioritura più tardiva: nel 1813 uscì il celebre saggio di M.me de Staël De l'Allemagne, mentre risale al 1827 la teoria romantica della drammaturgia esposta da V. Hugo nella prefazione al Cromwell; un carattere particolare rivestì poi la figura di F.-R. de Chateaubriand, autore del romanzo Renato (1802), il quale sostenne, sino al 1821, la restaurazione borbonica e ricoprì la carica di ministro degli Esteri di Luigi XVIII; inoltre, il suo Genio del Cristianesimo (1802) è un'apologia del Cattolicesimo oltremontano. In Inghilterra, manifesto del R. furono le Ballate liriche di W. Wordsworth e S.T. Coleridge, pubblicate nel 1798 (la fondamentale Prefazione fu aggiunta nell'edizione del 1800), contraddistinte da un prevalente interesse per la descrizione paesaggistica; nella seconda generazione del R. inglese, che si chiuse nel 1832, fiorirono i geni di P.B. Shelley, J. Keats, del romanziere scozzese W. Scott e soprattutto di G.G. Byron, che per la sua vicenda umana e artistica incarnò il mito dell'eroe romantico. Caratteri peculiari ebbe poi il R. in Italia, a causa delle specifiche condizioni storiche del Paese. Le polemiche iniziarono nel 1816, con la pubblicazione, sulla «Biblioteca italiana», dell'articolo di M.me de Staël Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, seguito da numerosi altri interventi. I primi romantici si riunirono a Milano intorno alla rivista «Il Conciliatore» (1818-19), diretta da S. Pellico e alla quale collaborarono L. Di Breme, E. Visconti, P. Borsieri e G. Berchet. Fra gli scritti programmatici della rivista - la cui chiusura fu determinata dalle persecuzioni politiche nei confronti degli intellettuali romantici per le loro idee patriottiche e liberali - si ricordano qui le Avventure letterarie di un giorno, di Borsieri, le Idee elementari sulla poesia romantica, di Visconti, e soprattutto la Lettera semiseria di Grisostomo al figlio, di G. Berchet, in cui appaiono ben definiti i caratteri del R. italiano. Tuttavia, l'aspetto più interessante è la connessione fra R. e Risorgimento, la quale diede notevole impulso alla produzione di opere impegnate sul piano politico e patriottico, espresse nelle forme del romanzo storico, dell'ode civile, della ballata. Fra i rappresentanti del R. italiano spiccano le eccezionali personalità di A. Manzoni, autore di una lettera al marchese Cesare Taparelli d'Azeglio detta Sul Romanticismo, e di G. Leopardi, che scrisse il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica. - Filos. - Oltre agli influssi illuministici, evidenti premesse della filosofia romantica sono da riconoscere nella rivalutazione della natura sensibile e delle percezioni estetiche fatta da A.G. Baumgarten e nell'universalismo storico e religioso razionale di G.E. Lessing. L'importanza della religione appare evidente nella filosofia di J.G. von Herder, F.H. Jacobi, J.G. Hamann e, soprattutto, di F. Schleiermacher, per il quale la religione è indipendente non solo dalla metafisica, ma anche dalla morale e perciò il suo principio non si trova né nel pensiero, né nell'azione, ma nel sentimento che è sentimento dell'Infinito. La religione è aspirazione all'Infinito dell'individuo finito, è interiore intuizione individuale, per cui anche la più oscura intuizione del singolo ha una sua realtà, è un elemento dell'infinita realtà universale. Il passaggio fra filosofia preromantica e filosofia romantica vera e propria va però individuato nella radicale trasformazione - operata, in seno alla Scuola tedesca, da J.G. Fichte - del concetto di ragione: laddove per gli esponenti dello Sturm und Drang la ragione era ancora intesa in senso illuministico, vale a dire come forza umana finita, non assoluta né onnipotente, costretta a lottare con la realtà esterna da modificare, per Fichte la ragione si configura come forza infinita, che domina il mondo perché si identifica con il mondo stesso, con la sua essenza. Il principio infinito («Io infinito» per Fichte, «Assoluto» per Schelling, «Idea» per Hegel) è un principio spirituale attivo, che si riconosce nella creatività, nella libertà, nella spontaneità: tuttavia, non si tratta di un concetto univoco, in quanto fu interpretato in due modi diversi già dagli stessi romantici. Se alcuni videro nel principio infinito l'espressione della «ragione assoluta», una forza che si muove con necessità rigorosa, le cui determinazioni possono perciò essere dedotte a priori, altri considerarono tale Infinito come un'attività libera e priva di determinazioni rigorose, identificandola con il sentimento. Quest'ultima concezione si riflette in gran parte della produzione letteraria romantica, e trova compiuta espressione nell'opera di F. Hardenberg, più noto come Novalis. Nella sua filosofia, espressa in una serie di aforismi (Fragmente) e indicata come «Idealismo romantico» o come «Idealismo magico», egli tentava una trasposizione dell'Io su un piano nel quale l'Io stesso si trasformasse nella libera e anarchica autocreazione del mondo. A suo dire, «l'essenza del R. è di rendere assoluto, di universalizzare e classificare il momento individuale»; inoltre, Novalis cercava l'infinita unità del sapere, attraverso una vasta sintesi enciclopedica, in cui potessero trovare posto natura, poesia, filosofia, religione e tutte le scienze particolari. Nei suoi Frammenti vi è la ricerca continua di una legge ideale, che possa unire ordine razionale e realtà trascendente. Egli concepiva la filosofia non solo come ricerca astratta, ma come poesia che consentisse di avvicinarsi e di penetrare il mistero dell'Assoluto. Tornando all'interpretazione del principio infinito come esaltazione del sentimento, va ricordato che proprio questa concezione influì in modo determinante sulla priorità accordata dai filosofi romantici all'arte, intesa come espressione principale del sentimento, in quanto in grado di raggiungere l'Assoluto attraverso l'intuizione. In tal senso, a F. Schiller, quale precursore del R., va il merito di avere connesso l'educazione umana con l'educazione estetica. Contro il primato del sentimento si schierò invece Hegel; nondimeno, la tensione e il contrasto tra i due differenti concetti di Infinito all'interno del R. costituirono uno dei tratti fondamentali del movimento romantico nel suo insieme. Il R., nella sua complessità, tende a una sintesi universalistica che, secondo F. Schlegel, porta a «raccogliere tutte le forme sparse della poesia e a porre lo spazio a contatto con la filosofia», a «fondere poesia e prosa, genialità e critica, poesia dell'arte e poesia della natura». Tutti i romantici, del resto, polemizzarono contro ogni concezione dualistica e astratta e si richiamarono all'intuizione, alla fede, all'amore e allo slancio che potevano consentire all'uomo di passare dal finito all'Infinito, dal condizionato all'incondizionato. Se in particolare Hamann anticipò alcuni degli sviluppi del R., sul piano religioso, presenti in S. Kierkegaard, fu soprattutto Schleiermacher a rappresentare la filosofia romantica della religione, insistendo sulla relazione tra finito e Infinito. Oltre a ciò il R. fu anche filosofia della natura e, da questo punto di vista, il filosofo classico del R. fu W. Schelling, che nel suo panteismo naturalistico, derivato da G. Bruno e da Spinoza, sintetizzò i temi della libertà, dell'arte, dell'amore e dell'Infinito. Solitario e contemplativo, egli concepì la filosofia come meditazione operante e attiva, come saggezza del «conosci te stesso», che deve restituire all'unità assoluta dell'intuizione lo spirito stesso del ricercatore. Dissoltasi nella sintesi hegeliana, la filosofia del R. risorse in una nuova forma nel pensiero post-hegeliano. Aspetti romantici sono infatti presenti nella filosofia dell'amore di L. Feuerbach; decisamente romantico è il mito del superuomo di Nietzsche, e romantica è per buona parte la filosofia di S. Kierkegaard. - Mus. - Per le caratteristiche, fin qui delineate, di esaltazione del sentimento, della fantasia e dell'Infinito, il R. trovò un mezzo di espressione particolarmente efficace nella musica: tra la fine del XVIII e la metà del XIX sec. ebbero infatti luogo rilevanti mutamenti in campo musicale, sia con la creazione della forma sonata, sia con l'emergere di personalità di compositori, da Beethoven in poi, del tutto svincolate dalle funzioni sociali e religiose di organisti al servizio di una comunità, sia infine con le profonde modificazioni apportate all'armonia da autori quali Schumann, Chopin, Liszt. Il R. musicale si configura quasi come specchio delle differenti manifestazioni poetiche e filosofiche: l'anelito dell'individuo a comprendere l'Assoluto attraverso la sublimazione dell'amore trova riscontro nelle composizioni di Schubert e di Schumann, come anche nel melodramma italiano di Bellini e Donizetti; analogamente, il patriottismo derivato dal nuovo concetto di Nazione informa le opere di Verdi in Italia e di Wagner in Germania, contribuendo, inoltre, alla nascita di scuole musicali nazionali in Russia, Ungheria, Boemia, Spagna, Svezia, Norvegia; il fascino della contemplazione partecipata delle forze della natura si avverte nelle composizioni di Mendelssohn, di Berlioz e di Wagner. Proprio quest'ultimo autore, secondo il giudizio di M. Mila, rappresenta una vera e propria summa del R. musicale, che trova compiuta espressione in particolare nel Tristano e Isotta e nel Parsifal.

Ogni dottrina filosofica che attribuisce alle cose un'esistenza reale, a prescindere dall'attività del soggetto. ║ Senso della realtà, spirito pratico. - Filos. - Nella sua accezione originaria il termine r. venne introdotto nella storia della filosofia a partire dal XV sec., per indicare una delle posizioni manifestatasi fra i secc. XI-XII, nel corso della disputa sugli universali, ossia sulle nozioni di genere e di specie e sul loro valore di realtà. Tale disputa vide fronteggiarsi tre «partiti»: quello dei realisti, secondo cui gli universali derivavano dall'esistenza reale di essenze universali presenti nella mente divina; quello dei nominalisti (per i quali gli universali erano solo segni convenzionali del linguaggio); quello dei concettualisti (per cui gli universali erano il risultato dell'attività logica della mente umana che costruiva un'immagine comune raccogliendo gli elementi simili delle cose). All'interno del R. medioevale era poi possibile distinguere due posizioni, a seconda che la realtà dei generi e delle specie venisse concepita come separata dalla realtà delle cose, considerando quindi gli universali alla maniera delle idee platoniche (R. trascendente), oppure intrinseca alla realtà delle cose, alla maniera della forma aristotelica (R. immanente). Esponenti di spicco del R., nelle sue due forme, furono Anselmo d'Aosta, Guglielmo di Champeaux, Tommaso d'Aquino e Giovanni Duns Scoto. ║ Nella filosofia moderna e contemporanea, il termine r. si è progressivamente legato alla questione se ciò che l'uomo conosce corrisponda, o meno, alla realtà vera delle cose e ha di conseguenza assunto un significato del tutto diverso da quello originario. Il R. moderno si affermò in opposizione all'Idealismo, come dottrina che rivendicava l'indipendenza della realtà empirica dal conoscere umano, dalle sfere mentale e spirituale. Tale spostamento di significato fu imposto definitivamente da Kant e dalla sua rilettura critica della Storia della filosofia. Assumendo questo secondo significato, si può affermare che tutta la filosofia occidentale, almeno fino all'affermazione del soggettivismo cartesiano, sia stata realista; di conseguenza i due diversi significati di r. possono anche trovarsi contemporaneamente presenti nel pensiero dello stesso autore: caso emblematico è quello di Tommaso d'Aquino il cui r. conoscitivo trova espressione nella dottrina della conoscenza come «adeguazione dell'intelletto alla cosa», cioè nell'idea che la conoscenza non sia altro che un rispecchiamento della realtà, reso possibile dal fatto che Dio ha creato le cose e le facoltà conoscitive umane. Sorto in opposizione all'Idealismo e caratterizzato dalla concezione del conoscere come riconoscimento e accettazione di elementi che sono indipendenti dal soggetto, il R. moderno ha assunto configurazioni diverse a seconda del tipo di Idealismo che si è trovato a fronteggiare. Alla concezione, iniziata da Cartesio e Locke, secondo cui il contenuto della conoscenza umana non sono le cose ma le idee, si contrappose a partire dalla seconda metà del Settecento la cosiddetta scuola del senso comune con Th. Reid, D. Stewart e H. Hamilton. Tali pensatori, adottando una visione simile a quella prefilosofica del senso comune, indicavano, nelle cose, l'oggetto proprio della percezione e della conoscenza umana. In funzione antiidealistica anche Kant si richiamò al R. empirico, sostenendo l'impossibilità di dedurre in maniera completa i fenomeni dagli elementi a priori della conoscenza e riconoscendo, quindi, a fondamento di essi un qualcosa di reale, indipendente dal soggetto. Il R. di J.F. Herbart va letto in opposizione alla grande stagione idealistica segnata dal pensiero di Fichte, Schelling e Hegel. Herbart ammetteva, al di fuori del soggetto conoscente, una molteplicità di reali, la cui natura intrinseca rimaneva, tuttavia, inconoscibile per l'uomo. Realistiche sono anche le posizioni di F. Brentano, A. von Meinong e di E. Husserl, che ammettevano l'autonomia della realtà conosciuta rispetto al soggetto conoscente, pur negando l'identificazione dell'oggetto reale con il contenuto dell'atto mentale. Fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il R. antiidealistico trovò il suo centro d'irradiazione in Gran Bretagna, grazie soprattutto a G.E. Moore e B. Russell. Il primo, rifiutando l'identificazione idealistica dell'essere con il mentale, sostenne la compresenza nella sensazione di due elementi distinti; nei Principia ethica (1903) contrappose al monismo di Bradley un'ontologia realistica pluralistica che riconosceva autonomia e realtà alle qualità sensibili, ai significati, agli universali e anche ai valori etici ed estetici. Allievo di Moore, Russell, nella prima fase del suo pensiero, non solo ne riprese la teoria dell'irriducibilità del reale al mentale, ma cercò anche di basare le sue ricerche logico-matematiche su un'ontologia realistica di marca platonica, conferendo autonoma esistenza a relazioni logiche e significati. Il R. di Moore trovò nuovi approfondimenti nel corso del Novecento fra i filosofi statunitensi, che ne svilupparono le implicazioni gnoseologiche. Risale al 1912 il manifesto del Neorealismo a opera di W.P. Montague, R.B. Perry, E.B. Holt, T.P. Nunn e S. Alexander; in esso l'analisi della sensazione portava all'individuazione del dato sensoriale come oggetto della conoscenza e alla sua identificazione con le cose e le qualità reali. Contro questo tipo di conclusioni, giudicate troppo ingenue, si mossero gli esponenti del cosiddetto R. critico, sorto, sempre negli Stati Uniti, nel corso degli anni Venti. Questa corrente, di cui fecero parte A.O. Lovejoy, J.B. Pratt, G. Santayana, B.W. Sellars, avanzò una teoria della conoscenza basata su tre elementi: l'atto percipiente, il dato colto dalla percezione e la cosa extramentale cui il dato, come segno, rinvia. - Lett. - In senso del tutto generale il termine r. sta a indicare l'assunzione del reale come oggetto proprio della rappresentazione letteraria. In tale accezione generica il termine r. non indica nessun preciso indirizzo letterario, ma riguarda piuttosto la riflessione estetica intorno a scelte formali e contenutistiche del singolo autore. In maniera più circoscritta, si può individuare una specifica corrente realistica che si affermò in letteratura dal XVIII sec. in poi, come conseguenza dei mutamenti socioeconomici e dell'estetica romantica. In concomitanza con l'ascesa storica della borghesia, la classe media cominciò a diventare oggetto di rappresentazione artistica. Si giunse in tal modo a un rinnovamento totale della letteratura, ancora influenzata dalla concezione aristotelica secondo cui i generi «alti», dovevano avere per protagonisti eroi, re e membri delle classi elevate, mentre i generi «bassi», di tipo comico, avevano come personaggi principali esponenti delle classi popolari. In questa direzione agì anche la poetica del Romanticismo con il suo rifiuto delle tematiche tradizionali della letteratura e il richiamo a una produzione più vicina alla realtà concreta dei lettori, al linguaggio e alle problematiche del tempo. In senso più circoscritto il termine r. viene utilizzato, in alcuni casi, per indicare la letteratura narrativa e teatrale fiorita in Francia fra il 1830 e il 1870, i cui teorici furono A. Comte e H. Taine e H. de Balzac il suo maggiore esponente. Il tratto caratteristico del R. di fine Ottocento, ciò che lo individua rispetto alle precedenti correnti realistiche, è l'attenzione da esso conferita alle problematiche sociali. Pur essendo errata l'identificazione fra R. e Socialismo, dal momento che molti degli scrittori realisti furono ben lontani da tale ideologia, è d'altra parte certo che questo ebbe un ruolo notevole l'osservazione della società, con le sue ingiustizie, all'attenzione della letteratura. Dal primitivo nucleo di sviluppo, il R. si irradiò in tutta Europa, assumendo caratteri peculiari a seconda della personalità dei singoli autori e delle peculiari tradizioni nazionali, e diede la sua impronta a tutta la narrativa e il teatro ottocenteschi. Di particolare rilevanza furono gli sviluppi che il R. assunse in Francia e in Italia. In Francia il R. romantico, sotto l'influsso del trionfo del Positivismo, dello scientismo e del materialismo, si evolse nel Naturalismo, mentre in Italia, mescolandosi con la tradizione letteraria nazionale, diede avvio al Verismo. - Arte - Parallelamente all'affermarsi del R. letterario, si registrò un'analoga tendenza nel campo della pittura e della scultura. Tale fenomeno si sviluppò in Francia con particolare evidenza fra il 1848 e il 1860. L'obiettivo di tale corrente artistica era quello di creare un'arte per tutti, non più riservata a fini intenditori, e in grado di rappresentare in modo non retorico la società borghese. Dal punto di vista dell'artista il R. ruppe con la tradizione accademica, affermandosi come un'arte senza scuole. La prima manifestazione del R. può essere fatta coincidere con il Salon del 1848 che, per ordine del Governo rivoluzionario, fu aperto a tutti gli artisti, senza nessuna esclusione. Vi parteciparono non soltanto i pittori parigini, ma anche quelli provenienti dalla provincia, che vi portarono la rappresentazione di un mondo povero e in gran parte rurale, in opposizione alla vita raffinata ed elegante della capitale. Fra gli artisti che parteciparono al Salon del 1848 ricordiamo: i fratelli Adolphe e Armand Leleux, Ch.-J.-E. Loubon, I.-Fr. Bonhomme. Fu proprio in riferimento al quadro di uno di questi artisti di provincia, Porcari di A. Leleux, che venne usata per la prima volta dai critici la parola r. Tuttavia, il R. come corrente artistica precisa nasce nel 1855, anno in cui Gustave Courbet inaugurò a Parigi la sua esposizione personale denominata Pavillon du réalisme. L'iniziativa di Courbet diede il via a un vero e proprio movimento artistico, organizzato e consapevole, cui parteciparono artisti (Bonvin, Carpeaux, Gigoux), critici (Champfleury, Duranty, Castagnary e, in una prima fase, Baudelaire). Contemporaneamente altri pittori francesi, come H. Daumier, si inserivano nell'estetica realista attraverso il tramite della caricatura politica. Il R. di Courbet non si prefiggeva di essere un puro e semplice rispecchiamento della realtà, ma di stimolare nello spettatore un'interpretazione che lo portasse a dare un giudizio critico sulla realtà rappresentata. Ben presto sorsero diverse scuole realiste, non solo in Francia, ma un po' in tutta Europa: a Marsiglia (E. Lobon, A. Aiguier, M. Engalière, P. Gresy, P. Guigou), Lione (A. Ravier, L.-H. Carrand, F. Miel), in Romania (N. Grigorescu, I. Andreescu), in Ungheria (Làzo de Pal), in Svizzera (K. Bomer, B. Menn), nei Paesi Bassi e in Belgio. L'impostazione del R. arrivò anche in Italia, influenzando i paesisti piemontesi, la scuola di Posillipo e gli stessi macchiaioli. Mentre in Francia il R. evolveva verso l'Impressionismo e verso un sostanziale disimpegno sociale, altrove il R. si tradusse soprattutto in rivolta verso l'arte accademica. È il caso della Russia dove, verso il 1870, il gruppo degli Ambulanti ruppe con la tradizione iconografica nazionale per arrivare a un pubblico più vasto. Negli Stati Uniti intorno al 1908 il gruppo degli Otto, di cui facevano parte fra gli altri E. Hopper, J. Marin e P.Evergood, si pose come finalità quella di rappresentare la realtà americana e in particolare quella agricola e industriale, in modo oggettivo. Il R. statunitense trovò ben presto un importante mezzo espressivo nella fotografia, grazie soprattutto all'opera di A. Stieglitz ed E. Steichen. Nato come arte rivoluzionaria vicina alle istanze del Socialismo, nella Germania nazista il R. si trasformò in arte reazionaria con il movimento della Neue Sachlichkeit, sorto come opposizione all'«arte degenerata» degli espressionisti e del Bauhaus. Negli anni Settanta, in concomitanza con la battuta di arresto dei movimenti di protesta studenteschi, negli Stati Uniti e in Europa si andò affermando l'Iperrealismo, dove la rappresentazione del reale portata all'eccesso, si capovolgeva in un'immagine aggressiva e allucinata della realtà. Fra i rappresentanti di questa corrente ricordiamo gli scultori J. De Andrea, D. Hanson e i pittori A. Flack, P. Goings e G. Johnson. ║ R. socialista: metodo della letteratura e della critica letteraria sovietica. Il R. socialista venne ufficialmente adottato durante il primo congresso panrusso dell'Unione degli scrittori sovietici (1934), indetto a seguito della risoluzione del 23 aprile 1932 del Comitato centrale del Partito comunista sovietico che aveva sciolto forzosamente tutte le associazioni letterarie esistenti per creare l'unica Unione degli scrittori sovietici. A questa decisione si accompagnò l'elaborazione di un nuovo metodo cui avrebbero dovuto attenersi tutti gli scrittori operanti all'interno del regime comunista. L'assunzione del R. a forma ufficiale dell'arte rivoluzionaria trovava i suoi fondamenti teorici nel pensiero di Engels. Egli infatti, nei suoi scritti, aveva teorizzato la funzionalità dell'arte realista agli scopi rivoluzionari: rappresentando fedelmente i mali e i beni tipici di una certa situazione storica, essa avrebbe aiutato a preparare l'avvento di una società migliore, o a conservare una condizione sociale giusta. Rompendo con il formalismo borghese, la nuova letteratura sovietica doveva diventare strumento di crescita ideologica nel Paese, celebrando i nuovi eroi e miti socialisti. Fondato sui tre cardini dello spirito di partito, del carattere ideologico e di quello popolare, il R. socialista pose fine alla prima fase «rivoluzionaria» della letteratura socialista, caratterizzata da un forte sperimentalismo. Ispiratore principale del R. socialista fu Maksim Gor'kij, che proprio in occasione del congresso del 1934 esaltò la positività e la carica ottimistica del R., in contrapposizione alla negatività del R. critico borghese. Fra i classici della letteratura realista sovietica ricordiamo: La madre (1906) di M. Gor'kij, Cemento (1925) di F. Gladkov, La disfatta (1927) di A. Fadeev, Sbarre (1928-37) di F. Panferov. Il R. socialista durante l'epoca staliniana fu strumento di censura e repressione; negli anni della destalinizzazione andò mitigando il suo rigore, includendo temi prima proibiti, quali appunto le repressioni staliniane, e dando luogo a una rappresentazione della società sovietica meno ottimistica e celebrativa. - Pol. - R. politico: espressione indicante l'adeguarsi dell'agire politico alla realtà del momento, con spirito pragmatico, senza preoccupazioni di carattere ideologico o morale.

Attilio Pusterla: "Le cucine economiche di Porta Nuova" (Milano, Galleria d'Arte Moderna)

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()